常州梨膏糖历史悠久,是江南地区的传统名吃,其发展历程与传承体现了江南地区的饮食文化和中医药传统。

01

追溯起源

据传梨膏糖起源于唐代,与名相魏征有关。当时魏征的母亲患有咳疾,久病不愈却因为不喜药味而不肯服药。听闻母亲喜欢吃梨,略懂医道的魏征“以梨汁与百草为伍,煮之,味纯润肺”。过了几天后,母亲逐渐痊愈。这就是最早的关于梨膏糖的传说。这一传说奠定了梨膏糖“药食同源”的基础,兼具润肺止咳功效。

清咸丰年间(1854年)梨膏糖传入常州,逐渐发展为地方特色。原本呈膏状的梨膏糖流入民间后,改成了块状,也就是我们现在见到的样子。清宣统年间至民初,常州梨膏糖制作异常兴盛,盛极一时。叫卖梨膏糖,唱小热昏,成为当时常州城乡一道独特的文化风景。

02

地域特色

从前在常州卖梨膏糖叫做“三分卖糖,七分卖唱”。做梨膏糖生意的人大都能说会道,善做广告。他们售卖梨膏糖的方式有三种:一是“风卖”,即卖糖者身背挂着草药的箱子,手拿乐器边奏边唱,待听的人围得多了,便开始卖糖。二是“武卖”,即卖糖者身背箱子,边演奏乐器边说唱,南腔北调,引得人们捧腹大笑,然后兜卖。当时人称他们“小热昏”。

据说这是源于清光绪年间的卖“朝报”。卖报人唱着:“说新闻,道新闻,新闻出在常州城……”在街叫卖,后改行卖梨膏糖,一直传承发展。在旧社会,编唱“新闻”,往往会触犯统治阶级的忌讳,所以卖梨膏糖在唱“新闻”之前,必先声明所唱的都是“热昏话”,不得当真。长此以往,“小热昏”便成了卖梨膏糖的代称。

03

制作工艺

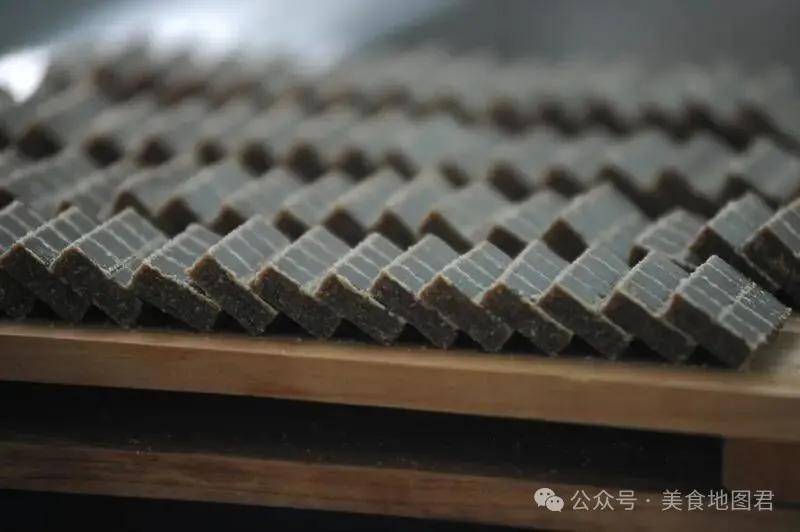

梨膏糖以白砂糖、鲜梨、矿泉水,加上佛手、甘草、百合、山药、茯苓等十多种中草药为原料。制作过程看似简单,实则讲究。先把水、糖、梨和碾成粉的几十种中药搅成一团,用武火熬十来分钟。再转文火熬五分钟左右,熬时,瞅准火候,边搅拌边投下不经熬的其他中药和蜂蜜,搅拌中仔细察看锅内滚烫的药膏,从大泡到小泡,继而再起大泡更稠更韧,便适时熄火。

然后让梨膏在锅里自然冷却一、二分钟,再用一尺左右长的青竹片搅拌,其此最重要的是要看准锅里梨膏糖颜色的变化,正常的颜色应该是浅黄变为红褐色。起锅过早,膏糖太“嫩”,水分太多,没法长期保存。把打好冷板的的梨膏糖,从高处向下浇,浇出形状,待冷却后用方尺划出一个个上规格的长方形小块即可。

版权所有:中国宪法传播网网址:http://zgxf.cslai.org京ICP备13008251号

主办单位:中国社会主义文艺学会法治文艺专业委员会

纠风电话:010-67093701邮箱:zgxf2022@163.com